El director de ACADES destacó que la tecnología, el financiamiento y las energías renovables hacen viable desalinizar agua marina para reemplazar el uso de agua continental en la minería. «¿Por qué no podemos tener acueductos, si ya tenemos gasoductos entre Chile y Argentina?», se preguntó.

En el marco de una charla técnica sobre el uso sustentable del agua en la industria minera, Carlos Foxley, director de la Asociación Chilena de Desalinización y Reúso (ACADES), compartió una visión estratégica que podría tener implicancias directas para San Juan. Con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de desalación en Chile, propuso avanzar hacia la cooperación binacional para compartir agua desalada desde el Pacífico hacia el lado argentino de la cordillera.

«En lugar de utilizar el agua de glaciares o el agua continental, cuando esta es escasa o cuando hay riesgo de que no sea sostenible en el tiempo, lo que ha hecho la minería es, de forma muy responsable, decir: busquemos otra fuente de agua», expresó Foxley. Y explicó que esa fuente es el mar: «Representa una fuente infinita, donde más del 97% del agua del planeta está ahí. Hoy tenemos los conocimientos técnicos, el capital humano, el financiamiento, y además, tanto en Chile como en Argentina, contamos con fuentes de energía renovables no convencionales como la solar y la eólica, lo que permite que producir esta agua no implique emisiones de gases de efecto invernadero».

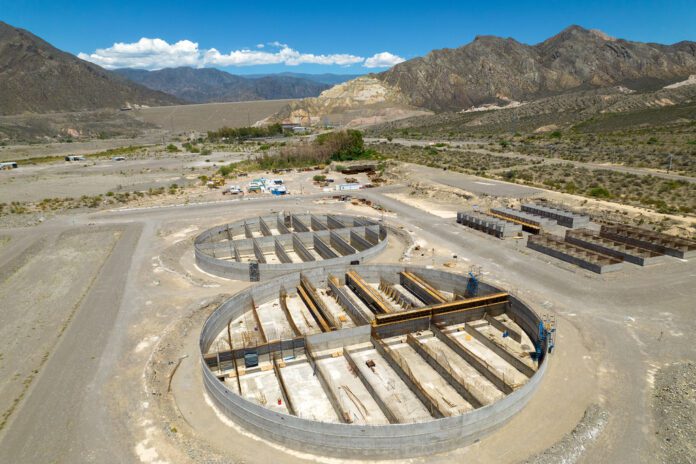

En Chile, ya hay más de 20 plantas de desalinización operativas y algunas, como la de Minera Escondida (BHP), trabajan al 100% de su capacidad. Según Foxley, en la ciudad de Caldera, cerca de Copiapó, hay instalada una planta con capacidad para 1.200 litros por segundo, pero actualmente produce solo 150 litros por segundo para consumo urbano. «Ahí hay una posibilidad de tener casi un metro cúbico por segundo a la orilla del mar, y entonces lo que habría que hacer es construir sistemas de transporte», explicó, refiriéndose a la factibilidad de construir un acueducto hacia el lado argentino.

«¿Por qué no podemos tener acueductos?No hay técnicamente ningún problema y podríamos beneficiarnos mutuamente del intercambio», subrayó. Comparó esa idea con los históricos proyectos conjuntos de oleoductos y gasoductos entre YPF y ENARSA, que ya cruzan la cordillera.

Foxley también brindó detalles técnicos clave sobre el proceso de desalación: «Cuando uno desaliniza el agua de mar y la transforma en lo que llamamos permeado o agua dulce, el 95% de la inversión y el costo de operación ya está hecho. Para transformarla en agua potable se requiere añadir un poco de cloro y ajustar la dureza. Para riego, quizás haya que remover el boro. Pero el agua se puede usar, recircular y tratar según el uso específico».

También destacó que los proyectos de desalinización pueden tener una vida útil de hasta 50 años, pero requieren planificación a largo plazo. «Estas inversiones tienen que tener periodos de amortización de al menos 20 años. En general, en Latinoamérica estamos poco acostumbrados a pensar en 20 o 30 años, pero no queda otra alternativa», sostuvo.

Foxley advirtió sobre los costos crecientes de obtener agua continental: «Cuando para de llover y tengo que hacer un pozo de 300 metros, instalar bombas, eso sale caro. Y transportar agua desde el mar hasta los 3.000 o 4.000 metros de altura donde están los yacimientos mineros implica vencer la gravedad, usar mucha energía, tuberías de acero grueso, y eso tiene un costo». Para abaratar estos costos, propuso un modelo cooperativo: «Proyectos multipropósito, con múltiples clientes. Porque hay economías de escala muy importantes».

Uno de los puntos más contundentes de su exposición fue el impacto ambiental y social del reemplazo del agua continental por agua desalada: «Cada litro de agua que se obtiene del mar es un litro que la compañía minera deja de sacar de la cordillera y queda disponible para recarga del acuífero. Eso se prioriza para el consumo humano de las diferentes culturas y pueblos originarios del área de influencia«.

Foxley relató que en Chile muchas mineras privadas, como BHP, Anglo American, Glencore y Lundin, ya han asumido el compromiso de dejar de usar agua continental. Algunas, incluso, han devuelto sus derechos de agua a comunidades o al Estado. «En Chile, la minería privada es la gran responsable del desarrollo. La estatal es importante, pero es minoritaria. Y las privadas han comprendido que este es el camino», afirmó.

Finalmente, señaló un desafío burocrático compartido por ambos países: la «permisología«. «En Chile tenemos incluso un término que la Real Academia Española no ha reconocido aún. Para desarrollar cualquier proyecto se requiere una cantidad de trámites que le suman mucho tiempo y valor. A veces son simplemente repeticiones innecesarias».

/DZ