Ciencia & Ambiente Ciencia & Tecnología

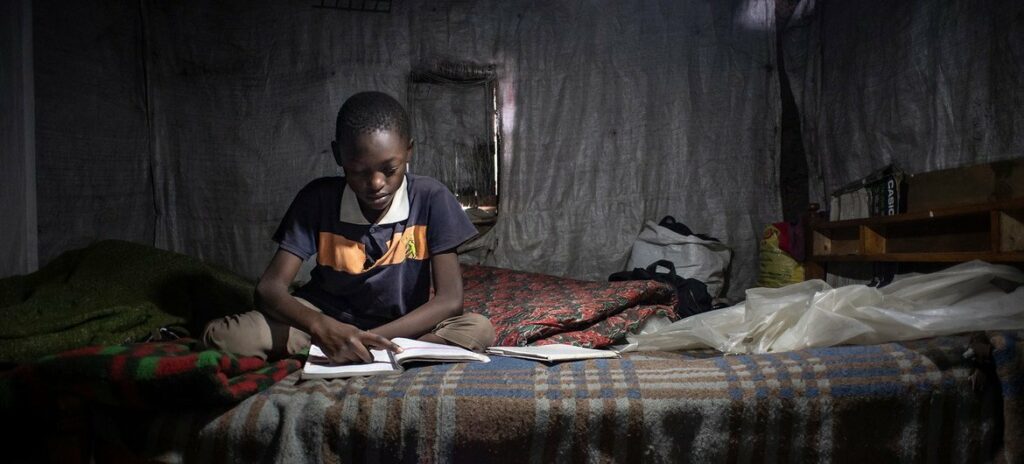

La tecnología: «Una ventana al mundo». Especialistas explican el uso adecuado en menores.

Hoy las pantallas son un elemento fundamental en nuestras vidas, que influyen de manera positiva y negativa. En este caso, elaboramos un informe sobre el uso en los niños en sus diferentes franjas etarias y socio-culturales. Con la palabra de distintas profesionales, más lo citado en documentos publicados por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Todos concuerdan en dos puntos claves: Tiempo y calidad. Al lograr un equilibrio entre ellos, estos nuevos canales resultan beneficiosos para la sociedad .

Desde Ahora San Juan entrevistamos a las Licenciadas en psicología: Julieta Greco (Mat 2409 de Mendoza) y Eva Díaz (MP 737). También a las docentes: Mariela Navarro (Maestra de grado. Auxiliar de Dirección en la Escuela Barrio Franklin Rawson); y Natalia Karam (Docente de nivel inicial). Para una descripción médica tenemos las especificaciones de la Pediatra: Nerina Grimalt (MP: 4724 ME: 220).

Previo a la pandemia:

En 2019, la OMS publicó el estudio: “Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age”. En referencia a los niños menores de 5 años: el tiempo que pueden permanecer frente a las pantallas, hacer ejercicio físico y dormir. Para elaborar las recomendaciones, la OMS estudió 277 artículos médicos y 10 estudios en cinco países con casi 7500 participantes.

“Los comportamientos sedentarios, ya sea usar un transporte motorizado en lugar de andar en bicicleta, estar sentado en el pupitre en la escuela, ver la televisión o jugar con pantallas son cada vez más predominantes y están asociados con la mala salud”, indicó la guía. “El sueño también influye en el bienestar físico. Dormir pocas horas está relacionado con el sobrepeso y la obesidad en la infancia y adolescencia, y con problemas mentales entre los adolescentes”, agregó el documento.

Vale destacar que la OMS aclaró que no considera como actividades “pasivas” si el niño está, por ejemplo, imitando los movimientos de baile de un video o hablando con una familiar en otro país por el celular, ya que existe una “interacción”.

Nueva era pandémica:

Aquí las Licenciadas en psicología dejaron claro que durante épocas de confinamiento aprendimos a valorar este recurso como un bien para sacar provecho y no tanto como una amenaza:

“Se trata de tener una herramienta de trabajo, a la vez enseñar sobre su uso y supervisar al niño. Al cual también hay que formar en su educación. Es difícil cuando lo pensamos así. Pero a esto se suma lo social y emocional que se vio herido con la pandemia, donde la tecnología se convirtió en algo muy bonito desde el momento que nos permitió resolver situaciones. Tales como por ejemplo hablar con el abuelo que está solo en su casa y ver qué necesita. Estamos en el camino de aprender a valorar a la tecnología como recurso, somos nosotros quienes debemos manejarla y regularla para conseguir cosas maravillosas. Siempre destacando lo humano. Ésta nunca tiene que destruir nuestro ser y autoestima. Sino acompañarnos desde lo positivo para ser mejores personas y estudiantes”, explicó Eva Díaz.

En este sentido, Julieta Greco agregó: “Los padres tienen que saber enseñar a sus hijos sobre el hecho de que hay un momento para cada cosa, en algunas ocasiones se van a aburrir y deben entretenerse sin causar estragos. Y la pantalla no siempre es la solución, aunque es una realidad que existe. No se puede pretender que un niño juegue al balero cuando tenemos a Netflix o el canal de Disney. Puede hacer uso de estos y está bien. La cuestión es la cantidad de tiempo que le brinda y el motivo por el que lo hace”. Y especificó: “Con límites claros no hace nada, para la escuela o un poco de entretenimiento, por ejemplo. Eso es aceptable”.

En cuanto al segmento educativo, la docente Mariela Navarro dejó su opinión al respecto: “Durante la época de virtualidad y presencialidad cuidada en las aulas, nuestra escuela propuso la realización en casa de diversos juegos de mesa con materiales descartables y preparación de recetas caseras familiares. También la elaboración de slime, que a los niños les divierte. Desde el área de Educación Física se dio para hacer circuitos simples guiados por los padres, juegos con obstáculos y demás actividades lúdicas”.

La doctora Nerina Grimalt, por su parte, recalcó los cambios que trajo la COVID 19: “El uso de pantallas en los 2 últimos años, debido a la pandemia, nos obligó a los pediatras a mudar notablemente nuestra postura. Las recomendaciones internacionales que manejamos siempre, establecían que: un niño menor de 18 meses debía tener 0 exposición a pantallas, de 2 a 5 años hasta 1 hora por día y de 5 a 12 no más de 2 horas por día. Cosa que desde que comenzamos el aislamiento fue absolutamente imposible de mantener”.

Y acá todos nos preguntamos:

– ¿Qué fue lo que pasó?

– “Las pantallas pasaron a ser protagonistas en nuestras vidas desde lo recreativo hasta lo educacional, pasando por los vínculos sociales también. Cambiamos el paradigma, enfocándonos más en la calidad de contenidos y no tanto en el tiempo de exposición. Es necesario proponer actividades recreativas alternativas, no simplemente prohibir”, contestó la pediatra.

La psiquiatra española Marian Rojas, informó en una conferencia (la cual vamos a anexar al final de la nota para quienes deseen verla) sobre el cortisol, la hormona del estrés, la cual sube en situaciones de amenaza ya sea real o imaginaria. Y en base a sus palabras, durante la pandemia hubo “una intoxicación de cortisol”. “Todos tuvimos miedo y éste tomó nuestra mente y cuerpo. Se nos cayó el pelo, tuvimos gases, nos tembló el párpado, nos dolía la espalda, nos falló la memoria, no dormimos bien”, explicó. A lo que sumó que aún vivimos en una sociedad intoxicada de esta hormona que genera inflamación en el cerebro y organismo (gastritis, amigdalitis, gastroenteritis). Lo cual derivó en el uso de pantallas que nos alivia y está científicamente comprobado, activando a la dopamina (hormona del placer y las adicciones).

También mencionó a la corteza pre frontal, parte del cerebro que se encarga de la resolución de problemas, la atención y concentración. Y advirtió: “Nuestro cerebro funciona con el mecanismo de lo usas o lo pierdes, y mientras más herramientas externas utilizamos, más se atrofian las internas. Por lo que tenemos que aprender a gestionar la ansiedad. Conocer cómo funciona la pantalla, dominar el dispositivo y no al revés”.

Aparatos tecnológicos, ¿Buenos o malos?

Para una mayor comprensión Greco explicó: “El instrumento es favorable o no según su uso. Estoy de acuerdo con que los chicos manejen la tecnología que tienen a su alcance, solo que todo tiene que ver con los excesos”. Y advirtió: “Si vamos a algún lugar en particular y precisamos que estén tranquilos, tenemos un celular o Tablet y le damos para que juegue o vea algo interesante que lo ayude y estimule, que no sea algo tonto, está bien. Aunque también se puede salir con un libro para pintar o leer, o un juguete para armar”.

La doctora Nerina Grimalt comentó: “Es fundamental que los padres coordinen los tiempos en los que se permanece frente a las pantallas y la calidad del contenido, no es lo mismo que esté viendo un documental a que esté jugando al Fortnite en la play”. Y recalcó: “Hay que acompañar al niño, realizar actividades familiares. De nada sirve apagarle la compu si yo estoy pegada al celular todo el día, el ejemplo es fundamental”.

Por su parte, las docentes dieron su punto de vista desde la experiencia con alumnos de educación inicial y escolar: “Pienso que el manejo de pantallas es algo tan malo como necesario. A los niños los calma, aunque las consecuencias pueden recurrir en problemas de visión, mal habla y cero comunicación. No es malo ni dañino siempre que sea moderado”, enfatizó Natalia Karam.

Mariela Navarro concuerda y añadió: “El uso de pantallas excesivo en edades muy tempranas, los afecta además en la concentración, en lo emocional no sólo no permite una correcta socialización, sino que, limita la empatía e integración con sus pares”. Y sumó: “Cabe destacar que el uso didáctico, guiado por los docentes, de varias herramientas tecnológicas (netbook, proyector, pizarra digital, cámara de fotos) resulta enriquecedor para trabajar contenidos y saberes específicos”.

Efectos colaterales que deja un uso excesivo según todos nuestros entrevistados:

- Problemas de atención, ansiedad y adicción.

- Desarrollo a nivel emocional, intelectual, de memoria, baja tolerancia a la frustración.

- Dificultades comunicacionales.

- En los primeros grados se observa obstaculización del proceso natural de alfabetización.

- Limita y apaga la creatividad.

“El uso prolongado tiene efectos distractores y un poco adictivos, ya que la pantalla a todos nos activa el circuito del placer. Un circuito en el cerebro que te motiva a hacer ciertos tipos de cosas que supuestamente son beneficiosas, el cerebro tiende a buscar eso que da placer ya que al parecer todo lo bueno ayuda a sobrevivir.”, relató la psicóloga Greco.

Y además, afirmó que esto se puede tratar mediante una terapia cognitiva-conductual y resolverlo en familia. “Se pasa por una especie de abstinencia, de alguna manera se les quita el juguete que les da placer. Se estudia la dinámica del hogar para saber qué llevó a eso”, comentó. En este punto, agregó que entiende a los papás que hoy con sus vidas ajetreadas, puedan recaer en el mal uso de estos recursos, y resaltó: “Los padres están muy solos con sus hijos en un montón de aspectos”.

El manejo adecuado, en base a lo descripto por nuestros entrevistados, permite: estimular la memoria, atención, conocimiento, acceder a cosas que brinden una perspectiva del mundo más amplia.

Aunque algunos se quedan afuera: Cabe mencionar que existe un grupo que queda en desventaja ya que no tienen acceso a diferentes tipos de tecnologías debido a su situación socio-económica. “Quienes durante la pandemia no tuvieron acceso a la compu, se les atrasó su nivel educativo. Si no puede buscar, investigar, porque no tiene datos o un buen aparato se atrasa. Y el que no puede ver una buena peli o utilizar un buen juego también tiene falta de estimulación. Hay que siempre ver ambas vertientes “, describió la psicóloga Greco.

Consejos generales:

- No usar los dispositivos de los papás, tener un aparato propio y adaptado a la edad.

- Sumar otras actividades como jugar a la pelota, con amigos, trepar a un árbol, etc. Lo que logre desligar ese circuito de placer y que obtenga una mejor búsqueda para divertirse. Intercalar diferentes juegos (incluyendo los tecnológicos).

- La hiper-elección no es buena. En base a la información brindada por los especialistas citados, es preferible que los niños accedan a una cosa de calidad que a miles de opciones a su alcance.

- Tener cuidado con el tiempo que se pasa sentado debido al uso de pantallas para evitar recaer en el sedentarismo y obesidad.

¡Atención familias! Prioridades a nunca olvidar: La pediatra Grimalt hizo hincapié en que, pese a todo, es necesario respetar las actividades básicas: comidas en familia, momento para hacer las tareas escolares o del hogar, horarios de sueño. Ya que son las cosas que más se alteran debido al uso excesivo de pantallas.

El diálogo, un pilar esencial. Aquí la médica Nerina resaltó que se trata de un espacio de confianza entre padres e hijos donde exista libertad de expresión de ambas partes. “Que se planteen dudas e inquietudes”, concretó. Y además se refirió al hecho de que hoy en día, podemos encontrar en internet una diversidad de contenido que no siempre está debidamente adaptado para los chicos: “Están expuestos a todo tipo de información, tanto en redes sociales, como en videos musicales, series, etcétera. Y los padres son quienes tienen que estar atentos, brindar herramientas educativas y emocionales para hacer un uso consciente y sano. Sobre todo, en adolescentes”.

Recomendaciones para los más peques:

-Menores de un año:

Colocarlos boca abajo al menos 30 minutos al día, no permanecer más de una hora sujetos a coches, sillas y demás. No usar pantallas (esto lo explicó en detalle la psiquiátra española Marian Rojas, quien afirmó que la corteza pre frontal en un bebe se activa con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Entonces si activamos luz, sonido y movimiento juntos a un bebé, podría luego recaer en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, llamado TDH).

Los lactantes de hasta 3 meses deben dormir entre 14 y 17 horas y los de 4 a 11 meses, dormir de 12 a 16 horas al día.

–Niños de hasta 4 años:

Hacer 3 horas de actividad física diarias, no estar más de una hora sujetos a sillas y coches, no usar pantallas hasta después de los 2 años, cuando se les permite una hora al día dentro de lo posible. Dormir entre 10 y 14 horas incluyendo siestas.

Indicadores por el mal uso de las tecnologías a tener en cuenta:

Cuando se tornan irascibles, no quieren hacer otras actividades, visitar amigos, ayudar en casa, tener hobbies, pertenecer a un grupo o realizar cosas al aire libre. Cuando ya no existe ni siquiera el contacto visual, no hay inclinaciones hacia el deporte, dificultades corporales de malas posturas. Falta de tonicidad en manos y dedos, no consiguen manejar correctamente elementos como tijeras, marcadores, se rehúsan a la escritura ya que demanda esfuerzo y coordinación. Comen con la Tablet a su lado, algunas veces hay que darles de comer porque no lo hacen por sí solos. El niño o adolescente se siente torpe, su desarrollo motor no es el esperado para su edad.

Consejos para los adultos: Quitar las notificaciones de las pantallas. Ya que según la psiquiatra Rojas, cada vez que las recibimos, nos da como toques a la corteza pre frontal y a la larga la debilitan. “Una persona con voluntad llega más lejos que una inteligente. Debemos eculpir la atención, conectar con la vida real”, enfatizó. Y brindó, además, el dato de la oxitocina (hormona de las lactantes, los vínculos y como ella los llama: personas vitamina, con empatía). Ya que ésta baja el cortisol. Como no todos somos lactantes, entonces podemos acudir a los abrazos, las caricias, los besos, que también liberan esta hormona.

Peligros como Grooming (acoso sexual de adulto a menores de edad a través de las redes sociales o medio digital), ciberacoso (intimidación por medio de las tecnologías digitales), sexting (envío de imágenes y videos por dispositivos electrónicos): En base a lo descripto por nuestros entrevistados, los casos en San Juan son alarmantes en todas las edades. Esto se debe a que los chicos están solos en el uso de la tecnología, y los adultos subestimamos ciertas temáticas. “Ese pequeño o adolescente al tener las consecuencias del daño ya no hay vuelta atrás. Hay que prevenir, pedir ayuda, acudir a la ayuda profesional, hacer trabajo conjunto de padres, institución educativa y adultos en general. Debemos ver con quién chatea o se conecta en línea. Suceden más cosas de las imaginadas”, desarrolló Eva Díaz que se especializa en el ámbito educativo actualmente.

Para cerrar, la psicóloga, explicó que muchas veces los papás no tienen registro del uso que hacen de las pantallas a diario: “Muchas veces, se recurre a decir: prefiero darle estos dispositivos un rato para que esté tranquilo, callado y quieto, que no me demande, pelee con sus hermanos o rompa cosas. Y la tecnología es como si llegara a ayudarnos en estos casos. Se volvió una herramienta de crianza, que también trae sus complicaciones con los excesos. Pero no podemos negar las cuestiones positivas al facilitar la comunicación, trabajo y accesos a diversos materiales. Tiene que ser regulado. Hay que establecer parámetros, sin tener miedo al berrinche, a la oposición o frustración. Porque son parte de la crianza y puesta de límites, de ser tutor y ser guías”.

Y reafirmó: “Debemos armarnos de paciencia, palabras, hablar, ser empáticos y educar a nuestros hijos en su camino a la madurez emocional, en cómo se usa la tecnología, las redes sociales, por ejemplo. Pero, sobre todo, siempre dar el ejemplo. Y ser conscientes de que no todo lo vamos a encontrar en google, los adultos debemos recuperar la confianza en nosotros mismos”.

A continuación dejamos el video de la psiquiatra Marian Rojas:

San JuanPolítica & Economía Ciencia & Tecnología

Lanzan Estrategia Provincial de IA para el Sector Productivo sanjuanino

Hasta el 30 de septiembre las MiPymes podrán inscribirse para iniciar un diagnóstico digital a partir del cual se elabore su plan para hacer sus procesos mas eficientes con la incorporación de IA.

Hasta el 30 de septiembre las MiPymes podrán inscribirse para iniciar un diagnóstico digital a partir del cual se elabore su plan para hacer sus procesos mas eficientes con la incorporación de IA. De este modo, la provincia al presentar un plan integral para transformar su matriz productiva se convierte en pionera y busca posicionarse como un actor clave en la Economía del Conocimiento.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, presenta la Estrategia Provincial en Inteligencia Artificial (IA) aplicada al sector productivo. Este plan de acción posiciona a la provincia como líder en la adopción de tecnologías de vanguardia en Argentina, sentando un precedente a nivel nacional.

“Este lanzamiento no es un punto de partida, sino la consolidación de un camino ya iniciado y es fruto de concebir a la innovación, la ciencia y la técnica como factores esenciales para el desarrollo productivo de la provincia”, afirmó el ministro de la cartera productiva, Gustavo Fernández.

El objetivo es que las empresas sanjuaninas –con foco en las MiPyMEs y cadenas de valor de mayor impacto local– puedan integrar soluciones de Inteligencia Artificial y Machine Learning (ML) para optimizar sus procesos, aumentar su competitividad y conquistar nuevos mercados.

«Lo que estamos presentando no es solo un plan tecnológico, es una visión de futuro para la economía de San Juan. Entendemos que la Inteligencia Artificial es un motor transversal de la Economía del Conocimiento», afirmó el secretario del área, Germán Von Euw.

«Mientras otros debaten, nosotros ya estamos ejecutando. Con esta estrategia, vamos a escalar las soluciones existentes para que el beneficio llegue a toda la cadena productiva provincial», comentaron.

El plan se estructura en cuatro ejes fundamentales: la formación de talento local para los trabajos del futuro; el apoyo específico para la adopción en empresas e instituciones con impacto en el sistema productivo; la promoción de mejora de la infraestructura tecnológica y apoyo a MiPyMEs y StartUps; y la creación de un marco ético y de gobernanza que asegure un uso responsable y transparente de la IA.

Con un despliegue planificado en cinco fases –que van desde el diagnóstico de capacidades locales hasta la evaluación y escalamiento de proyectos exitosos–, San Juan no solo busca modernizar su economía, sino también consolidarse como un polo de innovación y desarrollo tecnológico de referencia en la región y el país.

Diagnóstico de Madurez Digital para MiPyMEs

Como acción específica para materializar el plan, se pone en marcha y se convoca a todas las pymes interesadas en participar del programa «Diagnóstico de Madurez Digital para MiPyMEs». Esta iniciativa permite a las pequeñas y medianas empresas conocer su nivel de digitalización actual a través de un ágil proceso de análisis. Se evaluarán desde las herramientas que utilizan a diario y sus procesos internos, hasta cómo emplean los datos para tomar decisiones y cuál es la percepción de su negocio en el entorno digital. Como resultado, cada MiPyME recibirá un informe visual y una hoja de ruta práctica con recomendaciones personalizadas de herramientas accesibles para iniciar o acelerar su crecimiento, incluyendo soluciones de Inteligencia Artificial. La propuesta está dirigida tanto para empresas que todavía no iniciaron ningún proceso de digitalización como para aquellas que ya se encuentran en distintos niveles de madurez.

El diagnóstico funciona como una brújula tecnológica ayudando a cada organización a identificar su punto de partida y a avanzar, de manera práctica, hacia el siguiente paso posible, en ese sentido, la invitación es amplia y busca ofrecer a cada organización una oportunidad concreta de crecimiento, adaptada a su realidad actual.

Cabe agregar que este Plan, se enmarca y viene a potenciar diversas acciones que ya se están gestando desde el Gobierno en el ecosistema local, como: Programa Fortalecimiento de Economía del Conocimiento, programa Innovación Startup, programa Apoyarnos en la Ciencia, convenio esencIA para la formación de inteligencia artificial en la población adulta, Primeras Jornadas de IA en medicina, Despierta tu talento digital, etc… y eventos de sensibilización como fueron Sostenibilidad en la era de la Inteligencia Artificial, Startup Day, entre otros.

/SJ8

Ciencia & Ambiente Ciencia & Tecnología

Revelan nueva función de una proteína que podría ser útil para aplicaciones en agricultura y oncología

Investigadores del CONICET, del Instituto Leloir y de la UBA descubrieron que la proteína PRMT5 actúa como un «director de orquesta» en una etapa clave de la expresión genética en plantas y seres humanos. El hallazgo podría tener, a futuro, impacto en las terapias dirigidas contra el cáncer o el desarrollo de cultivos resistentes a bajas temperaturas u otras condiciones ambientales.

Presente en todos los organismos vivos, desde levaduras hasta seres humanos, la proteína PRMT5 tiene un rol esencial en la regulación de diversos procesos celulares, incluido el splicing, mecanismo por el cual un solo gen es capaz de producir múltiples proteínas. Ahora, un estudio liderado por investigadores del CONICET, de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y de la UBA y publicado en la revista New Phytologist reveló una nueva función de PRMT5: se encarga, también, de “amortiguar” los efectos de las pequeñas variaciones genéticas que suceden permanentemente en el interior del núcleo de las células, lo que permite que una especie conserve ciertas características básicas.

“Encontramos en plantas un mecanismo que atenúa el impacto de las diferencias genéticas; si la proteína PRMT5 no está presente, esas disparidades se maximizan, aun en ejemplares pertenecientes a una misma especie”, explica Marcelo Yanovsky, codirector del trabajo e investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA, CONICET-FIL) y en la FIL. “El hallazgo también puede tener un efecto importante en seres humanos, ya que se sabe que PRMT5 está involucrada en muchos tipos de cáncer”, añade.

En la actualidad, de hecho, muchas investigaciones que se llevan a cabo en el área de oncología giran alrededor de cómo inhibir la presencia de PRMT5 cuando está elevada. “El tema es que esas terapias no van a tener el mismo efecto en una persona que en otra. Entonces, conocer esta nueva función de la proteína podría ayudar a identificar quiénes se beneficiarán o no con un posible tratamiento”, destaca Yanovsky, también jefe de Laboratorio Genómica Comparativa del Desarrollo Vegetal en la FIL. Y agrega: “En las plantas, por otra parte, inhibir PRMT5 nos podría permitir encontrar nuevos fenotipos (variedades con características físicas específicas) que en la actualidad están enmascarados, para aprovecharlos ante ciertas condiciones ambientales, como bajas temperaturas o falta de agua”.

Camino sinuoso

En 1993, los científicos Phillip Sharp y Richard J. Roberts compartieron el Premio Nobel de Medicina por haber roto con el dogma o idea establecida de que un gen siempre da origen a una sola proteína. Demostraron que gracias a un complejo proceso llamado splicing (empalme) de ARN, un solo gen puede producir múltiples proteínas diferentes. Ese revolucionario hallazgo permitió comprender mejor la enorme variabilidad genética que existe en la naturaleza, fundamental para la evolución y la diversidad de las especies. También, entender las raíces de enfermedades como el cáncer y ciertos trastornos neurológicos.

Para comprender mejor el aporte del estudio publicado, hay que recordar que todas las células contienen en su interior un manual de instrucciones –genoma– que permite el desarrollo de un organismo vivo. Escrito en el lenguaje del ADN, contiene las recetas (genes) para fabricar todas las proteínas necesarias para la vida. Ahora bien, cuando una célula necesita una proteína específica, no consulta directamente el manual original, sino que transcribe una copia de trabajo de la receta: una molécula de ARN mensajero precursor o pre-ARNm.

Esa primera copia no es una transcripción literal. Es más bien un borrador lleno de anotaciones, con secciones cruciales (los exones) intercaladas con segmentos que, en su mayoría, deben ser eliminados (los intrones). Y aquí entra en juego el proceso descubierto por Sharp y Roberts mencionado anteriormente -el splicing-, que se produce gracias a una maquinaria molecular sofisticada conocida como espliceosoma, una especie de editor molecular de precisión, cuyo trabajo consiste en cortar meticulosamente los intrones y unir los exones en el orden correcto. ¿El resultado? Una molécula de ARN mensajero (ARNm) madura, lista para ser traducida en una proteína funcional.

Este proceso de edición es una fuente de inmensa diversidad biológica, ya que el espliceosoma puede combinar los exones de un mismo gen de diferentes maneras. Gracias a esto, un único gen puede dar lugar a una variedad de proteínas distintas, cada una con funciones especializadas. En el centro de este intrincado ballet molecular la proteína PRMT5 actúa como un director de orquesta o un gerente de control de calidad para el proceso de empalme.

“Esta capacidad de un organismo para producir un fenotipo consistente a pesar de las variaciones genéticas o ambientales se conoce como canalización. Nuestro estudio demostró que, al garantizar que el espliceosoma pueda manejar sitios de empalme ‘imperfectos’ o más débiles, PRMT5 actúa como ‘amortiguador’ y permite que la vida tolere un cierto grado de ruido genético sin consecuencias negativas inmediatas”, resalta Ariel Chernomoretz, coautor del trabajo, investigador del CONICET en el Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (INFINA, CONICET-UBA), en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y jefe de Laboratorio Biología de Sistemas Integrativa en la FIL.

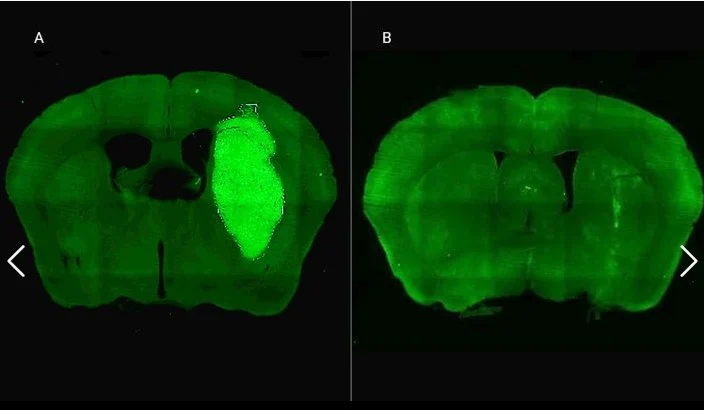

Diseño experimental

Para el experimento, los investigadores seleccionaron dos cepas genéticamente distintas de Arabidopsis thaliana, planta a la que se la suele considerar como la “rata de laboratorio” del mundo vegetal: Columbia (Col-0) y Landsberg erecta (Ler). Si bien ambas pertenecen a la misma especie, siguieron caminos evolutivos separados y acumulan pequeñas diferencias naturales en su código genético (SNPs). Algunas de estas diferencias se encuentran en los llamados sitios de empalme para el espliceosoma.

Con Maximiliano Beckel y Abril San Martín como primeros autores, el artículo describe cómo el grupo introdujo un “interruptor” para apagar la actividad de PRMT5: por medio de CRISPR-Cas9, una novedosa herramienta de edición genética, los científicos crearon plantas de ambas cepas (Col-0 y Ler) que carecían de la proteína en cuestión. Esto les permitió comparar cuatro grupos de plantas: Col-0 normal, Col-0 sin PRMT5, Ler normal y Ler sin PRMT5.

“Los resultados fueron sorprendentes y reveladores”, enfatiza Yanovsky, quien describe: “A pesar de sus diferencias genéticas subyacentes, en condiciones normales, con PRMT5 activa, las plantas de las cepas Col-0 y Ler tenían características físicas (fenotipo) casi indistinguibles, como la forma de las hojas o el momento de floración”. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando se eliminó PRMT5. “En su ausencia, las diferencias genéticas latentes se desataron, lo que se tradujo en diferencias fenotípicas mucho más pronunciadas: las hojas de las plantas Col-0 se volvieron aserradas, un rasgo no visible en las Ler, y las diferencias en el tiempo de floración entre las dos cepas se exageraron significativamente”, grafica.

Con este resultado en manos, uno de los desafíos hacia adelante es comprobar el efecto de la falta de PRMT5 en seres humanos. “Si ocurre lo mismo que en las plantas puede tener implicancias potenciales sobre muchas de las terapias oncológicas que están en ensayo basadas en la inhibición de la función de PRMT5”, concluye Yanovsky.

Referencia bibliográfica:

Beckel, M. S., San Martín, A., Sánchez, S. E., Seymour, D. K., de Leone, M. J., Careno, D. A., … & Chernomoretz, A. (2025). Arabidopsis PRMT5 buffers pre‐mRNA splicing and development against genetic variation in donor splice sites. New Phytologist.

/Conicet

NacionalCiencia & Tecnología

Científicos del CONICET lograron frenar un tipo de cáncer cerebral

Desarrollaron un tratamiento para el glioblastoma, el tumor cerebral primario maligno más común en adultos.

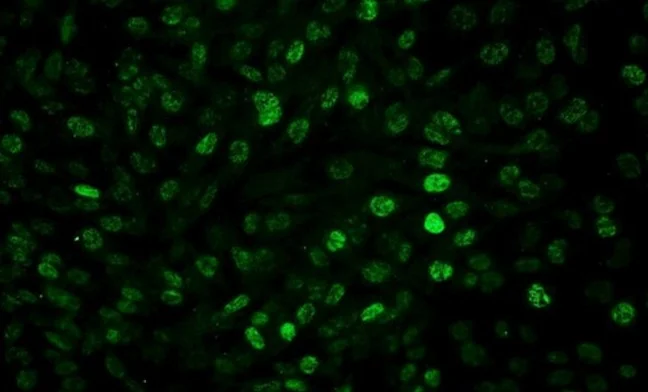

Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) identificaron una nueva estrategia terapéutica para frenar el desarrollo del glioblastoma, la cual en estudios in vitro y preclínicos logró volverlo más sensible a la quimioterapia y la radioterapia. El avance se describe en la revista Life sciences.

Desde el CONICET explican que el glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más común en adultos. Esta enfermedad conlleva un pronóstico desalentador debido a su naturaleza altamente invasiva y resistencia a la quimioterapia y radioterapia. La mediana de supervivencia estimada de los pacientes con este tipo de tumor es de 9 meses, y la tasa de supervivencia a 5 años es de tan solo el 7 %.

“Descubrimos que el bloqueo de una proteína llamada Foxp3, que se expresa en las células del glioblastoma, potencia la efectividad de la quimioterapia y la radioterapia. Los resultados del estudio son alentadores para quienes desde la ciencia buscamos aportar al desarrollo de opciones terapéuticas reales y efectivas para los pacientes con este tumor. La estrategia terapéutica se probó con éxito en estudios in vitro y preclínicos y sin duda nuestra esperanza es que se pueda probar en ensayos clínicos en el futuro, pero aún son necesarias investigaciones adicionales para llegar a eso”, afirma Marianela Candolfi, líder del trabajo e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED, CONICET-UBA).

Blanco terapéutico

“La proteína Foxp3 se expresa en el glioblastoma y favorece la migración de las células tumorales, una función necesaria para la invasión en el tejido sano, y activa la proliferación de las células del endotelio vascular que incrementan el crecimiento del tumor. Por esta razón, decidimos averiguar en estudios de laboratorio si el bloqueo de Foxp3 eliminaba o reducía la resistencia de estos tumores a la quimioterapia y radioterapia, y eso es lo que efectivamente terminó sucediendo”, explicó Candolfi.

Candolfi y colegas utilizaron una terapia génica experimental basada en una molécula muy pequeña o péptido llamado P60, desarrollado por Juan José Lasarte en la Universidad de Navarra, en España, que atraviesa la membrana celular e inhibe la proteína Foxp3. “Cuando en experimentos de laboratorio bloqueamos Foxp3 utilizando P60, la respuesta de las células de glioblastoma a la radioterapia y a una variedad de drogas quimioterapéuticas mejoró notablemente”, destacó la investigadora del CONICET.

Además, P60 tuvo efectos antitumorales directos, reduciendo la viabilidad y la migración de las células de glioblastoma e inhibiendo la proliferación de células endoteliales que son clave para la progresión del tumor. Para evaluar estos efectos, los autores del estudio utilizaron una variedad de modelos celulares murinos (de roedor) y humanos.

“En particular, los cultivos derivados de biopsias de pacientes con glioblastoma desarrollados por nuestro colaborador Guillermo Videla Richardson, del Instituto FLENI, son muy útiles para representar la heterogeneidad de estos tumores”, indicó Candolfi.

El trabajo demostró que Foxp3 es un blanco terapéutico interesante para explorar nuevas terapias contra el glioblastoma. “Aún es necesario saber más sobre los efectos de la proteína P60 y el vector que la transporta sobre la inmunidad antitumoral en modelos preclínicos de glioblastoma. Éste y otros estudios adicionales serán clave para avanzar hacia su uso en pacientes”, concluyó la científica del CONICET.

/LPSJ

-

Sociedad / Sucesos 1 mes ago

Sociedad / Sucesos 1 mes agoGolpearon y arrastraron a una mujer en Rawson

-

Sociedad / Sucesos 1 mes ago

Sociedad / Sucesos 1 mes agoInvestigan la atención médica que recibió el día anterior el joven que murió en el barrio La Estación

-

Sociedad / Sucesos 2 meses ago

Sociedad / Sucesos 2 meses agoHallaron muerto a un joven de 30 años en Rawson

-

San Juan / Política & Economía 3 semanas ago

San Juan / Política & Economía 3 semanas agoAndino: «he recibido muchos mensajes de bloquistas que me dicen que nos van a votar a nosotros»

-

Ahora Eco 1 semana ago

Ahora Eco 1 semana agoFrente frío por 3 días: cómo cambiará el tiempo en San Juan

-

San Juan / Política & Economía 2 semanas ago

San Juan / Política & Economía 2 semanas agoCon la cumbre Gioja–Uñac, el peronismo lanzó la campaña

-

Sociedad / Sucesos 1 mes ago

Sociedad / Sucesos 1 mes agoDos mujeres, madre e hija, detenidas en un allanamiento por venta de cocaína

-

San Juan / Política & Economía 1 mes ago

San Juan / Política & Economía 1 mes agoSan Juan-Chile y el nuevo camino que se habilitaría a fines de 2025