Cultura Cosas Nuestras

La música durante la Dictadura Militar: Censura, persecución y exilio.

Durante la última dictadura cívico-militar diversos artistas como María Elena Walsh, Mercedes Sosa, León Gieco fueron prohibidos. Fue parte de un plan sistemático de censura, persecución y exilio contra todo tipo de artista y arte. Sin embargo, la música se convirtió en un lugar de resistencia para denunciar la Dictadura Militar.

Este 24 de marzo se cumplen 47 años del último golpe cívico militar en Argentina. Ese mismo día la Junta Militar —comandada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti— derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento se instauraba la dictadura más sangrienta de la historia argentina, caracterizada por la represión, el ataque contra los derechos humanos y la desaparición forzada de más de 30.000 personas.

En medio de este proyecto de clandestinidad, ilegalidad y violencia, la dictadura llevó a cabo uno de los ataques más siniestros a la cultura que Argentina jamás haya vivido. Se censuraron libros, películas y revistas para borrar cualquier recuerdo de la cultura libre argentina, nacional y popular. Canciones, músicos nacionales, latinoamericanos e internacionales, empezaron a ser prohibidos con el objetivo de evitar, en palabras del dictador Videla, “cualquier lavado de cerebro, confusiones a nuestra juventud y desapegos a nuestros valores tradicionales”.

La música, y muchos de sus artistas, se transformaron en un blanco de persecución y censura. Por esa razón, muchos artistas debieron ocultarse, exiliarse o auto-silenciarse. Otros se quedaron en el país para intentar evadir la persecución de sus letras mediante las metáforas y los recursos literarios. De esta manera, la denuncia y la libertad de opinión se escondieron para sobrevivir detrás de más cultura.

El exilio y la resistencia.

Una vez instaurada la dictadura militar, muchos músicos decidieron irse del país impulsados por el miedo y también porque sus fuentes de trabajo decaían, sobre todo desde 1977, año en el que la junta presionó para que se realicen cada vez menos conciertos en vivo.

Uno de los primeros en tomar la drástica decisión de dejar la Argentina fue Piero Antonio Franco de Benedictis, más conocido como Piero. En 1976, apenas consumado el golpe de Estado, viajó a España luego de un intento de secuestro por parte del régimen.

Durante casi cuatro años estuvo en la madre patria, primero en la provincia de Guadalajara, en el municipio de Utande; y luego en Madrid. Según dice la biografía publicada en su sitio web oficial, desde que se fue hasta 1981, año en que decidió volver, interrumpió su producción como compositor y se dedicó al campo.

«Hacer canciones no tiene sentido, si en cada palabra, en cada nota, no estamos todos. Lo importante es sentirse bien, pero de adentro. Si estamos bien podemos estar juntos y mirar para afuera. El asunto es cambiar y darlo vuelta, pero sin violencia, con amor, con ganas de sumarnos en paz«. Ese era el mensaje que Piero dejaba en cada estadio, teatro o club al finalizar sus shows.

León Gieco anunció en 1978 que se iría de gira por América y que regresaría a la Argentina dos meses por año para resumir su trabajo ante el público local. «No voy a seguir perdiendo el tiempo acá. No puedo ser un idiota toda mi vida por la mentalidad del país«, decía en una entrevista con Miguel Grinberg en 1982.

Gustavo Santaolalla también se fue a Estados Unidos. «Ya no aguantaba más, como mucha otra gente que piensa igual pero todavía no se decide. Yo agarré y me fuí. Nunca banqué la censura ni tener que llegar al punto de autocensurarme. Porque mi límite creativo no me lo imponía yo, sino otras personas», afirmó en una reportaje con Gloria Guerrero para la revista Humor en 1981.

Otro músico que dejó el país en esos años fue Roque Narvaja. Decidió emigrar cuando la compañía EMI-Odeón se negó a editarle el disco Amén, su cuarto álbum, porque integraba una lista negra. Habían irrumpido en su domicilio tres veces.

«En 1977 entraron por primera vez y pensé que habían sido ladrones. Después, dos veces más. Ahí me di cuenta que iba en serio. El 4 de abril de 1977 agarré a mi esposa, a mi hijo -que tenía 11 meses- y me tomé un avión a Madrid«, recordó en una entrevista para el diario Clarín el 11 de abril de 2004.

Por su parte, Litto Nebbia también optó por el exilio luego de ser señalado por grabar como invitado en Canciones para perdedores (1976), de su pareja Mirtha Defilpo, un álbum que según la SIDE tenía «características disolventes«. Se radicó durante unos años en México, donde compuso una de las canciones más conocidas de su repertorio: «Sólo se trata de vivir«.

«Los días del golpe fueron la confirmación blanqueada de lo que muchos de los ciudadanos ya sabíamos que estaba sucediendo: allanamientos, prohibiciones y detenciones. Yo comencé a figurar como artista prohibido, censurado en los medios: de pronto iba a un programa de televisión y, al llegar, me comunicaban que no se iba a hacer porque había llegado una orden de que estaba prohibido. Muchas canciones mías hablan de ese tiempo, del clima que se vivía. Terminado el Mundial, no aguanté más. Me amenazaban mucho y me seguían por las calles. Con los últimos pesos que me quedaban, me marché a México, donde permanecí más de tres años en la colonia Niños Héroes. Ahí compuse ‘Sólo se trata de vivir‘, ‘Para John‘, ‘Canción del horizonte‘ y otras. Muy solidarios los mexicanos, me ayudaron mucho», recordó en una entrevista con Rolling Stone.

Moris se instaló en Madrid. Miguel Cantilo y Miguel Abuelo se fueron a Ibiza, mientras que Pappo se estableció en Londres, donde tocó con Peter Green. Pero antes había estado en Brasil y luego también anduvo por España y Estados Unidos.

Otro que estuvo en tierras norteamericanas fue Luis Alberto Spinetta, quien permaneció un tiempo en Estados Unidos, invitado por el tenista Guillermo Vilas. Allí grabó Only love can sustain, el disco en inglés que realizó en 1979.

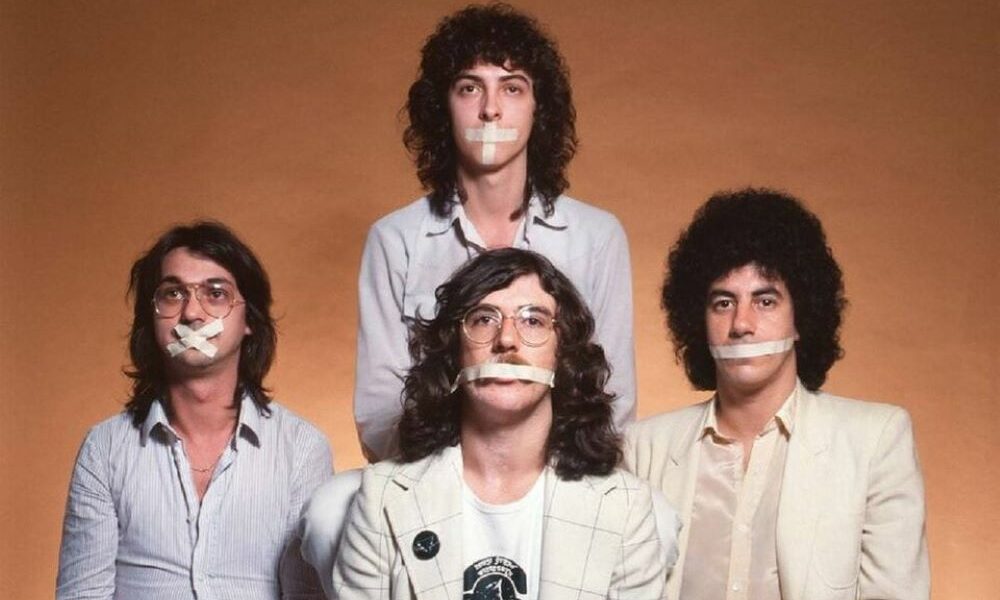

Por último, Charly García permaneció un corto tiempo en Brasil junto con David Lebón, donde dieron origen a Serú Girán, el grupo con el que el ex Sui Géneris compondría las letras más crudas para hacer referencia a la dura realidad del país.

Sin embargo, su estadía en el país vecino fue breve y regresó a la Argentina para transformarse en el máximo referente de la juventud de la época. El uso de metáforas para describir la triste realidad del país marcó a fuego a toda esa generación.

Durante la dictadura, el rock nacional se mostró como uno de los pocos espacios de resistencia que aún quedaban. De eso dio cuenta el propio Charly García en una entrevista con Felipe Pigna para el programa «Qué fue de tu vida», de Canal 7, en 2012.

«Yo creo que los recitales de Serú Girán en Obras eran lugares de resistencia. La gente iba ahí y se expresaba. Una vez se iban a llevar a una chica en cana y yo paré el concierto y le dije al iluminador: ‘Iluminá ahí’. Y entonces estaba el tipo con la mina, y le digo: ‘Somos 5.000 contra uno’. Y no se la llevó».

Preguntado sobre si sentía el peso de ser un referente en una época tan difícil, el músico respondió: «Sí, pero me daba una mezcla de paranoia y orgullo porque había que tener huevos para estar todo el tiempo tan expuesto y cuando escuché (la canción) ‘Working Class Hero‘ (Héroe de la clase trabajadora), de John Lennon, me sentí muy identificado«.

Canciones que fueron censuradas durante la Dictadura Militar

Cómo la Cigarra de Mercedes Sosa

“Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando…”.

Este clásico, originalmente compuesto por María Elena Walsh, iba a incluirse en el álbum Serenata para la Tierra de Uno. “La negra” grabó una versión en 1978 pero finalmente no salió en el disco por la fuerte censura que recibió durante el gobierno de facto.

La revancha fue en 1982, cuando Sosa incluyó esta canción en Mercedes Sosa en Argentina, transformándose en un himno del renacer democrático y de todos aquellos que estuvieron exiliados.

La Cultura es la sonrisa de León Gieco

En 1981 León Gieco publicó el álbum Pensar en Nada, que incluía esta canción de protesta al cierre de la Universidad de Luján. El artista ya había sufrido la censura en otras obras como Canción de amor para Francisca y Tema de los mosquitos.

“La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay,ay que se va la vida más la cultura se queda aquí…”

Ayer Nomás de Moris y Pipo Lernoud

“Ayer nomás, en el colegio me enseñaron, que este país es grande y tiene libertad”, remarca la canción originalmente escrita por Moris y Lernoud. Prohibida en la dictadura de 1966 y nuevamente en 1976, Litto Nebbia —líder de Los Gatos— realizó una nueva versión para evitar problemas con la censura. Fue incluida en el álbum Los Gatos de 1967, uno de los pilares del rock argentino.

Me gusta ese tajo de Pescado Rabioso

La letra de este hit del grupo liderado por Luis Alberto Spinetta contiene una clara connotación sexual y resultaba transgresora para los años 70: “me gusta ese tajo que ayer conocí, ella me calienta, la quiero invitar a dormir”, canta el Flaco en esta canción incluida en un disco simple de 1973.

Viernes 3 AM- Serú Girán

En 1978, luego de la separación de La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García conformó Serú Girán junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Apodados “los Beatles Criollos”, fueron uno de los grupos más reconocidos de la música argentina por su alta calidad musical y su poderosa puesta en escena.

Viernes 3 AM, incluida en el álbum La Grasa de las Capitales (1979), fue censurada por la dictadura militar por «incentivar al suicidio». “Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas”, dice un fragmento de este himno compuesto por Charly García.

El Twist de Mono Liso María Elena Walsh

La reconocida cantautora y escritora ya había sufrido en primera persona la censura del libro Dailan Kifki, una historia publicada en 1962 que trata de un elefante que cambiaría la vida de toda una familia con su llegada.

El Twist de Mono Liso, canción infantil lanzada en 1962, fue considerada “impropia” para la dictadura militar, ya que habla de una naranja excéntrica que vive en libertad a pesar de los intentos de domesticación. (“La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor”)

Guerrillera de Horacio Guarany

Guarany, considerado uno de los folcloristas argentinos más importantes de esa época, acostumbraba decir que pertenecía «al glorioso Partido Comunista». Esa declaración lo condenó como uno de los músicos incluidos en las listas negras de censura.

Publicada en el álbum Luche Luche de 1977, la canción La Guerrillera era un canto emotivo a la libertad y el valor, por lo que generó una gran molestia en los militares. (“La Libertad se hace novia de mi pañuelo, la Guerrillera tiene sangre en el alma!”)

El lento regreso del rock nacional.

La vuelta de Almendra a fines de 1979 y de Mercedes Sosa en 1982 permitieron el regreso paulatino de los recitales. Con ellos, muchos artistas que estaban exiliados, como Litto Nebbia, León Gieco o Miguel Abuelo comenzaron a reconstruir el tejido de la cultura del rock en Argentina. El silencio se fue abriendo en forma de prosa y melodía. La libertad mutó lentamente hacia la poesía y el ritmo.

En 1982, con un gobierno de facto aún vigente y con la Guerra de Malvinas, comenzó a regir la inédita prohibición de la música en inglés. Los militares creían que con esta decisión se iba a enaltecer el sentimiento patriótico y nacional, desconociendo el principio universal de que la cultura no tiene fronteras. Por eso, en las radios dejaron de sonar míticas bandas como Pink Floyd, The Beatles o Queen y paradójicamente los artistas de rock nacional y folklore volvieron a ocupar un rol central.

Con el paso del tiempo y junto a la conquista de la democracia, las canciones prohibidas durante el gobierno de 1976 se fueron convirtiendo en himnos de nuestra cultura que ampliaron el horizonte de la música nacional.

/Imagen principal: Archivo/

Cultura Cosas Nuestras

Rivadavia tendrá su primer Festival del Churro: una propuesta dulce y para toda la familia

Este domingo 13 de julio, a partir de las 15 horas, el Parque de Rivadavia será escenario del primer Festival del Churro. Organizado por la Dirección de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Rivadavia, la propuesta combina sabor local, competencia gastronómica y música en vivo, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca poner en valor uno de los productos más tradicionales del invierno sanjuanino, convocando a emprendedores gastronómicos de toda la provincia para participar en un concurso que premiará a los mejores churros en tres categorías: simples, rellenos y tipo rueda.

Los requisitos para participar incluyen ser mayor de 18 años, contar con elementos de higiene como cofias y guantes, y asegurar medidas de seguridad en el stand (como garrafas con malla metálica y cajas térmicas). A su vez, el municipio facilitará a cada inscripto un tablón, una silla y un mantel para garantizar las condiciones básicas de trabajo.

Además de la competencia, el festival contará con la presencia de foodtrucks, puestos de artesanos y shows artísticos, incluyendo la actuación en vivo de Flavia Gómez y La Pedro Bando. También habrá actividades recreativas para toda la familia, títeres, circo y espacios para los más chicos.

Para participar, los interesados pueden inscribirse escaneando el código QR que figura en las redes sociales del municipio (@rivadavia.ciudad) o acercarse a la Dirección de Turismo, Cultura y Deporte del municipio, ubicada en Avenida Libertador 5168 oeste.

/PrensaRivadavia

Cultura Cosas Nuestras

Rawson celebró una multitudinaria apertura de la Fiesta Provincial del Carneo Español

Más de 10.000 personas participaron en la primera jornada en el Médano de Oro

Con una convocatoria que superó las 10.000 personas, Rawson dio inicio este sábado a una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español. La jornada inaugural se llevó a cabo en el predio Gaucho José Dolores, ubicado en el Médano de Oro, y estuvo cargada de tradición, gastronomía, música y memoria colectiva.

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Carlos Munisaga, quien dijo: “Estamos muy felices de vivir esta nueva edición con tanta participación en este lugar tan nuestro, donde nació esta fiesta hace dos décadas. Este festival fue pensado para honrar nuestras raíces, pero también para impulsar a nuestros productores, emprendedores y artistas”, expresó Munisaga durante su discurso.

Además, el jefe comunal subrayó la importancia de la producción de embutidos y chacinados como motor económico para Rawson. “Esta actividad genera empleo, oportunidades y productos de calidad que nos representan. Con esta fiesta buscamos seguir promoviendo esa producción local, pero también nuestras tradiciones y nuestras colectividades, porque aquí se encuentra nuestra identidad”, afirmó.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el reconocimiento al exintendente Mauricio Ibarra, impulsor original del festival, a quien se lo declaró Personalidad Destacada del Departamento. Durante el homenaje, se le entregó el cuadro “Raíces de Oro”, una obra de la artista Tamara Montaña que representa el carneo como símbolo de unión familiar y trabajo colectivo.

La jornada contó también con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la diputada departamental Sonia Ferreyra, quien hizo entrega de la resolución de la Cámara de Diputados que declara al festival de interés social, cultural y turístico. También participaron la intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez; el intendente de Ezeiza, Gastón Granados; el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo; el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado, concejales y funcionarios rawsinos.

Más de 150 emprendedores formaron parte de la feria de productos regionales y comidas típicas, que acompañaron un programa artístico repleto de danzas tradicionales, folclore y música popular. Todo en un ambiente familiar y festivo, que reafirmó el espíritu de esta celebración tan arraigada en el pueblo sanjuanino.

La Fiesta del Carneo Español continuará este domingo con entrada libre y gratuita. Habrá nuevas actividades pensadas para toda la familia.

/C13

Cultura Cosas Nuestras

Se viene la Ruta del Chacinado en San Juan, buscando un sello de origen

En Rawson se preparan para lanzar en la próxima Fiesta del Carneo Español un prometedor proyecto para potenciar las ventas y el turismo de la mano de los embutidos y chacinados, con nivel provincial. Buscan la denominación de origen para los manjares rawsinos.

«Nosotros tenemos un patrimonio histórico y cultural a partir del legado de nuestros inmigrantes, que a partir de esa práctica que a todos nos hace conectar con momentos de la niñez, ¿quién no ha participado de algún carneo en familia?. En Rawson se constituyó en una fiesta, que el año pasado ya tuvo también carácter de ser declarada fiesta provincial del cameo español. A partir de ese diferencial, nuestro intendente nos dijo ¿por qué no poner en valor todo el patrimonio de elaboradores que ya existe?, y que pueda significar una oportunidad para seguir haciendo que la producción crezca, se amplíe, se conecte también con el turismo». Así fundamentó el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino, la iniciativa de crear una Ruta del Embutido y del Chacinado en San Juan, que ya tuvo sus primeras acciones.

Desde el año pasado vienen en contacto con las fábricas del rubro, que tiene como fuertes los salames, chorizos y jamones y que funcionan dentro del departamento. Son nueve. «Muchas de ellas, en una escala, si bien mantienen el estilo artesanal en la elaboración, en sus estructuras de producción ya podemos decir que son semi-industriales. Con lo cual tenemos ahí la enorme posibilidad de seguir empujándolo», dijo el funcionario este viernes, en diálogo con Radio Sarmiento.

El año pasado, comentó el Secretario, la Municipalidad presentó las bases de la Ruta del Embutido y el Chacinado, «para que los rawsinos no solo compren en lo que es la fiesta propiamente, que se realizará en la primera semana de julio, sino que sea una compra permanente».

«La idea de este año es que lo podamos ampliar y que ya pueda estar un representante, al menos uno, por departamento. Nos estamos poniendo en contacto con los demás municipios, Chimbas ha sido uno de los primeros en decir ‘yo me anoto’. También lo estamos conversando con el Gobierno Provincial para que podamos poner en valor porque tenemos algunas tipicidades o especificidades en nuestro tipo de embutidos y chacinados que son diferentes respecto a lo que se hace en el resto del país. También se constituye una importante posibilidad para agregar valor a esa cadena productiva, así que este año también entendemos que tenemos que avanzar en ese plano», informó Chirino.

Además, mencionó que «el año pasado tuvimos la participación de otros municipios, como son Jáchal, 9 de Julio, Ullum, 25 de Mayo, y seguramente se va a seguir sumando Capital».

Buscando un sello de origen

Para potenciar esta nueva Ruta, la Municipalidad de Rawson tiene previsto realizar la Primera Jornada Técnica del Embutido, en la que se pretende conectar a los crianceros y todo lo que tiene que ver con mejorar la genética, para poder encontrar una «tipicidad». El funcionario destacó: «¿Por qué no soñar?, así como en España hay una tipología de cerdo que se conecta con el famoso jamón de bellota, nosotros tenemos algunas posibilidades, están trabajando los equipos, lo que podría ser una identificación geográfica o una denominación de origen, estamos viendo cuál es la que más se adecua para que con ese medio de calidad también podamos salir a pelear los otros mercados».

¿Cuál sería esa marca rawsina? El funcionario precisó que «en realidad lo que están haciendo los equipos es indagar sobre cuáles son las posibilidades. En algunos tipos de productos tienen que ver con las características geográficas. Para llevarlo a un ejemplo de San Juan, el dulce de membrillo rubio tiene una tipicidad que se logró establecer. Hoy están trabajando en el mismo sentido para que algunos de todos los productos que hacemos puedan empezar a transitar o superar esa frontera de lo común y decir ‘este producto es único'».

Recordó que hay un procedimiento a nivel administrativo y legal para que se pueda lograr ese sello de calidad que hay que seguir.

Nueva edición de la Fiesta del Carneo Español

«Se hace con mucho esfuerzo porque hoy en día todo se pone todo cuesta arriba, y también con una cuestión de poder demostrar que esas fiestas no solo son fiestas, digamos, también es lindo pensar que la gente viene y disfruta, sino son generadores de economía local», dijo el funcionario sobre la nueva edición de la Fiesta del Carneo Español, que se hará en dos semanas.

«El año pasado pudimos armarla con también un mecanismo que implica estas fiestas autosustentables, donde lo que nos ingresa es lo que se gasta, con lo cual no afectamos las cuentas del Estado municipal. Y este año, con el mismo concepto, vamos a ir por más, este año se va a posicionar y presentar mucho más esta Ruta del Embutido y del Chacinado. Se han hecho algunas modificaciones respecto a los distintos aspectos para que los elaboradores puedan tener prioridad primaria a la hora de vender. Y por supuesto que la fiesta se disfrute en el marco de las vacaciones de invierno, como históricamente lo viene haciendo», agregó.

/TSJ

-

![]() Sociedad 2 meses ago

Sociedad 2 meses agoUn nene de 8 años fue a jugar con amiguitos pero no volvió: apareció a las 4 de la madrugada a 3 kilómetros de su casa

-

![]() Espectáculos 2 meses ago

Espectáculos 2 meses agoCecilia Insinga reconoció la infidelidad de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto: «El despecho que produce que no te elijan»

-

![]() San Juan / Sociedad 2 meses ago

San Juan / Sociedad 2 meses agoHabló el director del Hospital Rawson: «El criterio médico dice que los resultados no mostraban alteraciones»

-

![]() Nacional / Política & Economía 2 meses ago

Nacional / Política & Economía 2 meses agoDesde este lunes los sanjuaninos pueden solicitar la nueva Licencia de Conducir Digital: cómo es el trámite online

-

![]() Sociedad / Sucesos 2 meses ago

Sociedad / Sucesos 2 meses agoEncontraron el cuerpo sin vida del jachallero que estaba desaparecido

-

![]() Sociedad / Sucesos 2 meses ago

Sociedad / Sucesos 2 meses agoMurió un joven de 16 años: chocó de frente contra un poste

-

![]() Espectáculos 2 meses ago

Espectáculos 2 meses agoMaría Valenzuela fue internada de urgencia en un centro de salud mental: qué le pasó

-

![]() Internacional / TV BRICS / Política & Economía 2 meses ago

Internacional / TV BRICS / Política & Economía 2 meses agoPresidentes de China y Brasil firmaron 20 acuerdos de cooperación