Mientras algunos especialistas advierten sobre un posible abuso monopólico de algunas empresas extranjeras, otros remarcan el lobby de firmas nacionales. Las cámaras esperan la letra chica.

El anuncio del acuerdo comercial con EEUU la semana pasada no aportó demasiados detalles, pero sí marcó algunos lineamientos generales de las pretensiones norteamericanas. Uno de los puntos que genera más inquietud es el de las patentes en la industria farmacéutica; algunos especialistas del sector alertan sobre un posible abuso monopólico de algunos laboratorios internacionales, otros remarcan el lobby de los empresarios locales, mientras las cámaras prefieren esperar la letra chica.

Sobre el rubro en cuestión, la Casa Blanca informó por un lado que Argentina dará acceso preferencial a medicamentos norteamericanos, mientras que EEUU eliminará los aranceles recíprocos para artículos no patentados. Adicionalmente, nuestro país aceptará certificaciones y autorizaciones de organismos estadounidenses, por lo cual ya no se necesitará la revalidación de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología (ANMAT) a nivel local.

Por otra parte, desde Washington se comunicó que “Argentina asumió el compromiso de abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes, y las indicaciones geográficas, y a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”.

Es sobre este último punto que se encendió el debate, ya que muchos economistas que estudian el sector aseguran que Donald Trump busca evitar el rechazo de las patentes secundarias, para así garantizarles a sus laboratorios más tiempo de exclusividad y reducir la competencia temprana en otros países.

Patentes secundarias: el debate sobre la innovación, el abuso monopólico y el lobby empresarial

Sonia Tarrogona, Directora de la maestría de farmacopolíticas de la Universidad ISALUD y miembro del HUB IPSE de la UNSAM, explicó a Ámbito que «es muy frecuente en el mundo que laboratorios soliciten patentes sobre modificaciones menores de un principio activo ya conocido, tales como nuevas sales, polimorfos, dosificaciones, o formulaciones, que no demuestran una actividad inventiva suficiente ni una mejora terapéutica significativa (maniobra denominada evergreening)». «Se trata de una estrategia legal que usan para extender artificialmente los 20 años de protección del producto original«, profundizó.

En ese sentido, quien supo ser Jefa de Gabinete en el Ministerio de Salud aseguró que «no es cierto es que Argentina no esté cumpliendo los estándares internacionales, ya que ha hecho uso de las flexibilidades que le permite un tratado internacional suscripto en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de un régimen absolutamente legal y soberano donde optó por otorgar patentes solo a innovaciones genuinas y evitar otorgarlas a lo que no lo son».

Para la especialista, «la política argentina de patentes ha sido, sin duda alguna, un instrumento de política pública exitoso y referencial en la región y en el mundo» y «es un mecanismo indispensable contra el abuso del derecho de propiedad intelectual en el sector farmacéutico».

Con una mirada algo distinta, Jimena Ferraro, directora de la Licenciatura en Economía Empresarial de la Universidad de San Andrés, investigadora de temas de derechos de propiedad intelectual, sostuvo en diálogo con este medio que «los intentos de ampliar la patentabilidad de ciertas patentes secundarias son una estrategia de la industria para recuperar protección».

«No diría que es exclusivamente lobby, pero sí veo que responde más a intereses sectoriales en busca de extender derechos que a una política pública orientada explícitamente a controlar el evergreening. Soy un poco pesimista con respecto al sector en Argentina», dijo quien también ocupó un rol de asesora en el Ministerio de Salud durante el pasado.

Un estudio de FIEL mostró que el precio de los medicamentos se hubiese disparado sin la regulación de patentes

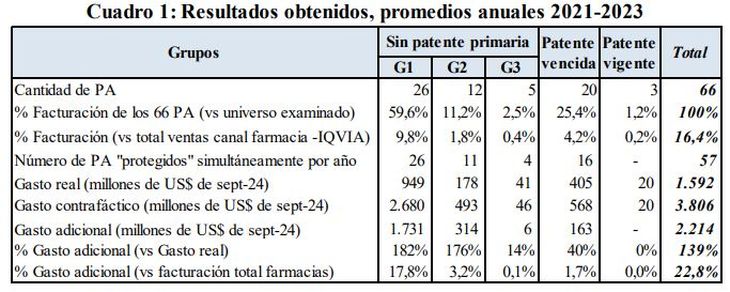

Al respecto, un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) señaló que, «bajo el supuesto de que una patente secundaria consagra el mismo grado de protección que una patente primaria», sino se hubiesen rechazado estas patentes, «los precios promedio para el período 2021-2023 hubiesen sido 139% superiores que los observados en competencia, dando lugar a un gasto adicional promedio anual de u$s2.214 millones«.

Sobre estos abusos también se expresó la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (IGBA) al señalar en un extenso trabajo publicado este año que “las empresas creadoras de medicamentos utilizan indebidamente el sistema de patentes para extender el monopolio de los medicamentos patentados” a través de mecanismos como solicitar patentes para cada aspecto del medicamento u obtener múltiples patentes para la misma invención.

«Las consecuencias de extender monopolios impactan directamente en los precios, limitando el acceso a tratamientos esenciales para la población. En relación a la industria nacional (eficiente y de calidad), si se relajan los estándares de patentamiento, los laboratorios nacionales se verán limitados en la producción de similares -que hoy representan aproximadamente el 80% de nuestro mercado- que son fundamentales para mantener menores precios», sentenció Tarragona.

En este sentido, Martín Alfie, Jefe de Área de Desarrollo Federal del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y cofundador de Misión Productiva, reclamó que haya mecanismos que compensen estas asimetrías. “Siempre es necesario actualizar marcos regulatorios, pero con cuidado, para que no sean regresivos para nuestro país”, alertó.

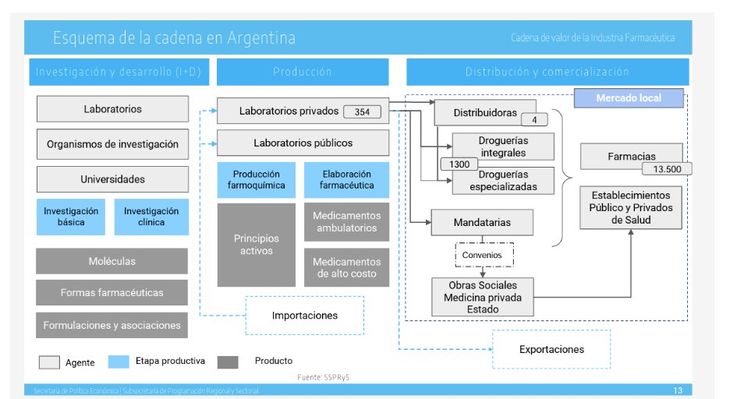

«Ningún país regala su industria, y menos una industria dinámica, exportadora, con gasto en I+D y generadora de empleo de calidad, con salida exportadora y tanto peso en la estructura del gasto del Estado. Con ejemplos destacados como plantas de vacunas o medicamentos biotech», alertó el economista, quien considera que la regulación local en materia de patentes secundarias «es un ejemplo que tiene impactos positivos en materia industrial, social y presupuestaria».

Las cámaras evitaron tomar postura y esperan la letra chica del acuerdo con EEUU

Ámbito consultó sobre este tema con las dos cámaras representativas de las empresas farmacéuticas, pero ninguna de ellas quiso plasmar una postura marcada mientras no estén los detalles del acuerdo con EEUU. Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que nuclea a las firmas nacionales, se limitaron a remarcar que la industria farmacéutica es eficiente y no le teme a la competencia, y que lo único que piden en materia de propiedad intelectual es que haya una «regulación balanceada».

Vale resaltar, no obstante, que hace unos días CILFA publicó un video en el cual expresó su preocupación por las maniobras que realizan algunas compañías para extender sus monopolios más allá de la ley. En ese sentido, la entidad llamó a respetar la legislación internacional y aseguró que, una vez que vencen los 20 años, los laboratorios argentinos están capacitados para producir medicamentos de igual calidad y eficacia, y a precios más accesibles.

Mientras tanto, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que contiene fundamentalmente a laboratorios extranjeros, dijeron que «están a la espera del acuerdo» antes de emitir cualquier opinión o análisis sobre las implicancias del pacto con EEUU.

En este escenario de cautela, cada vez son más las voces dentro del sector farmacéutico que alertan sobre un potencial aluvión de importaciones de medicamentos, que puede trabar el futuro de los desarrollos locales y futuras exportaciones. En este contexto de opiniones cruzadas e intereses contrapuestos de por medio, es clave la pronta clarificación de la letra chica del acuerdo para poder despejar la incertidumbre.

/ámbito